パソコン不調につき

以前より不調だったPCが起動したりしなかったりで 起動しても途中で強制終了してしまったりとPC音痴の私としてはお手上げ状態でした

なんとか協力を得てウインドーズを再インストールしたりして動くようにはなりましたが以前とおりとはいかずに日誌の更新も滞っておりました

書きたいことはだいぶたまっておりますが年末の追い込み受注もいただいており久々の更新となってしまいました

PCがいうこと聞いているうちに業務連絡いたします

年末は27日(火)まで新年は6日(金)より通常営業いたします

今週末に向けて厳しい寒さとなるようです

インフルエンザもはやっているようですので皆様ご自愛ください

画像は今日いただいたドーナッツなんですがPCにもあのドーナッツのようなおいしいものを詰め込みすぎて満腹状態で調子が悪くなったのではないかと自分のお腹を見てふと思ってしまいました

年末に向けて頑張るぞー

今年の営業終了

やっと年内納品の作業を終えることができました

明日は お客様に引き渡し 機械のメンテナンスと作業場の大掃除をいたしますので漉きはいたしません

今年の仕事は 震災の影響もあり秋口までは 例年に比べ 大変暇でありましたがその後は 何とか 例年並み位には 回復したので なんとか 年は越せそうです

この日誌やfacebook,Twitterで知り合えた皆様から 新しいお仕事を頂いたりお客様をご紹介いただけた事 大変感謝しております

来年も皮を漉いてゆきますので どうぞ よろしくお願いいたします

少し昔の年末は 大変忙しく 連日残業続きで仕事場で仮眠をして 起きたら 仕事の連続で大晦日に病院で点滴打ったのが 懐かしいです

それも 二年連続で しかも 一回は父と二人で 病院での大晦日でした(笑)

モノマチを振り返り

八月に参加に向けて動き出してから約三カ月多くの皆様の協力を頂き 何とか二日間のモノマチを終える事が出来ました

当初 お客様に来ていただけるのか 大変不安でしたが おかげさまで金曜、大雨の土曜ともに 大変多くの方々にお越しいただきまして誠にありがとうございました

弊社の記事が載った新聞の切り抜きを持って『ここだけは 絶対来たかったのよ』と言っていたおばさま

偶然 モノマチのぼりを見つけて来ていただきお目当ての場所より 長時間見学していただいた方 お父さんに連れられてはじめはぐずっていたのに他を見学後『あそこにもう一度行く』と帰ってきて

皮折鶴を折って帰った小学生

夕暮れになっても 野外で約四時間 パス入れ作りのすべての工程を見学し 実践もしていった方々も 来ていただいた方々とのふれあいが思い出されます

弊社の魅力を少しでもお伝え出来た事をもって私共のモノマチは成功でした

モノマチでお会いできた方々から頂いた 宿題は一つづつ かたづけてまいりますので

しばし お時間頂きますようよろしくお願いいたします

『あなたみたいな仕事が頑張らないと日本はダメになる』との言葉

今後仕事を続けていく上で 大変心強い力となりました

『モノマチ』がモノづくりの魅力を伝えるイベントとして続くのなら

私共は皮漉き屋として参加させていただきます

またお会いできるのを楽しみにしております

追伸 普段でも見学出来ますよ!

モノマチ初日ご来店ありがとうございました

モノマチ初日大変多くの方に

ご来店いただき誠にありがとうございました

ワークショップも盛況で ネックストラップの材料が残り少なく明日調達しておきます

私共は比較的簡単な『皮折鶴(約30分)』少し高度な『ネックストラップ(約一時間)』

さらには 本日はパスケースを 作り手の手ほどきで材料の荒断ちから漉き、裁断、縫い、コバ磨きまでほぼすべての工程をところどころお教えしながら約四時間かけ完成させてお持ち帰りになられました

四人の皆様 お寒い中 お疲れさまでした

明日も 簡単なものから より高度なものまで皆様のつくりたいを かなえさせていただきます

もちろん 見学も随時行っておりますのでぜひ 浅原皮漉所へお足をお運びください

皮折鶴

皮漉きを広く一般の方々に知っていただきたく今回モノマチに参加しようと決意いたしました

しかし 普段の仕事を見ていただくだけでは皮漉きの奥深さをお伝え出来ないのではと悩んでおりましたが 三人の作り手の方たちの協力を得ることが出来皮製品の一通りの工程をお見せすることで皮漉きの重要性もわかって頂けたら幸いです

ただ もっと身近なところで私共の漉きの技術力を見ていただけるような事を考えていた際に今回お手伝いいただくsimprincipleさんのブログを見て真似させていただきましたのが皮折鶴です

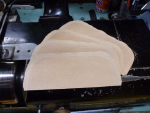

彼のブログには0.14mmの画像がありましたので皮漉き屋としては負けてはいられないと0.05mmに漉いて折りましたが薄すぎて 皮の持つ質感が無く結局0.15~0.2mm厚位の皮で折ると皮の重厚な質感が出て良いのがわかりました

モノマチ当日は皮折鶴のストラップとエコレザー紐を編んで作るネックストラップのワークショップを行います

そして作り手の品物をお買い上げの方が希望すればその品物の製作の一部を実際にしていただくことも可能です

製作体験につきましては工具や材料の関係上お待ちいただいたり 品切れでお断りすることもありますのでご了承のうえ お早めにご来店下さい

飾り結びを施した皮折鶴ストラップの販売も致します

現在緊急繁殖中です

今週末『モノマチ』開催

昨日の『デザフェスモノマチブース』に置かせて頂いた弊社のチラシ上の飛行物体は薄く漉いた革で折った鶴です

今回の『モノマチ』では革を漉くとどうなるの??

の疑問に 作り手のさんが漉いた革部材で品物に仕上げていく工程を見ていただくとともにご希望の方には お買い上げいただく物の製作工程の一部を実際にしていただく事も行います

一部ではありますが 製作に係わった品物ですからより愛着のある 革製品になると思います

また 薄くした革を使って鶴を折っていただきストラップにしたり以前ここでUPした エコレザー紐を使って編むネックストラップ作りのワークショップも開催いたします

では『モノマチ』でお会いしましょう

ワークショップにつきましては 工具の都合もありますので場合によってはお待ちいただいたり材料の関係上 品切れになってしまいますのでご希望の方はお早目のご来店お待ちしております

では『モノマチ』でお会いしましょう

デザインフェスタ vol.34にて

12日㈯13日㈰ビックサイトで行われました

『デザインフェスタvol.34』での『モノマチ』ブースにて ガイドマップの配布のお手伝いをしてきました

大変多くのお客様に来ていただき用意した4000部のガイドマップは二日目の昼過ぎには配り終えてしまい

その後はチラシのみとなってしまいました

ガイドマップをお手に出来なかった皆様モノマチ当日には参加各店舗で配布いたしますのでぜひモノマチに足をお運びください

事前にご覧になりたい方はこちらでどうぞ

久々の投稿となりましたのはパソコンの電源が入らなくなり電源ユニットを交換しましたが電気は通っても起動せずメモリーを交換しましたが動作が大変不安定で作業に大変時間がかかっております

メールでのやり取りにも支障をきたしておりお問い合わせいただいているお客様にはご迷惑おかけして

大変申し訳ありません

返事が遅いな等がありましたら電話でのお問い合わせでお願いいたします

『モノマチ』

【緊急開催決定】

ご購入いただく革製品の製造工程の一部を作り手の手ほどきでお客様自身に仕上げていただいたり薄く漉いた革で折る

『皮折鶴』とエコレザー紐を編んで作るネックストラップのワークショップ開催決定

——————————————————————

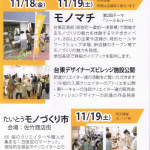

11月18日㈮19日㈯に行われる『第二回 モノマチ』に参加いたします

私共『浅原皮漉所』は台東区三筋にて昭和10年より三代にわたり

『皮漉き』を生業としてきました

『皮漉き』とは財布やバック等で使う革部材を加工しやすくする為に薄くする革製品を作るための大事な工程ですが最終製品までは携わらない 中間加工の為広く一般には知られていない仕事であります

今回は弊社で『皮漉き』を担当させていただいている『atelier Mii』 『simprinciple』 『Hand Couture』 の作り手さんの協力を得まして 『革の手仕事お見せいたします』 と称したイベントを行います

『皮漉き』ってどんな仕事?革小物はどう作られているの?

そんな疑問にお答えてできるよう 弊社工房 にて実際の皮漉きや手縫い等革を使った手仕事の数々を実演いたします

革製品が作られていく工程に触れてみてください

製品展示や販売、オーダー受注も行います

もちろん いつものとおり 皮漉きもいたします

『モノマチ』は モノづくりが好きな人、モノづくりをしたい人こだわりの物を買いたい人がものづくりのマチに集まる二日間

この機会に ぜひ 訪れてみてはいかがですか?